我back了是什么意思

随着社交媒体和网络用语的日渐流行,各种网络热词层出不穷,成为新一代年轻人交流的必备词汇。近年来,“我back了”这一用语在网络上频频出现,引起了大众的广泛关注。“我back了”究竟是什么意思?它又是如何流传开来的呢?本文将全面解析“我back了”的含义、起源以及它所体现的网络文化现象。

“我back了”这一表达,源自英文单词“back”的直译,意为“我回来了”。“back”不仅仅是物理意义上的返回,更多的时候,它传达的是一种情感上的重聚或重新参与某个活动、状态的意思。“我back了”通常用于告知他人,自己在短暂离开、沉默或是缺席后,现在已经回到了原先的状态或位置,准备继续之前的活动或对话等。

网络语言的流行往往有它的偶然性,而“我back了”这一表达的流行,也不是孤立的事件,它的普及与社交媒体的快速发展密切相关。在早期论坛、聊天室活跃的年代,“我回来了”是用户之间常用的一种礼貌性表达。随着英语的广泛应用和网络文化的融合,简洁明了的“back”一词逐渐被借用,合并进中文网络交流语境中,成为了“我back了”。

随着外语学习的普及,特别是对英文的广泛接触,年轻一代开始尝试将更多英文词汇融入日常用语中,使得这类带有一定英文元素的表达方式更加流行。

“我back了”这个词汇的使用场景非常广泛,从线上到线下,从私人聊天到公众发言,它几乎适用于所有需要表达“我回来了”这一情感或信息的场合。以下是几个常见的使用场景:

社交媒体:当某人在社交媒体上暂时沉寂一段时间后,重新开始发布动态时,可能会用“我back了”来向关注者表明自己已经回归。

线上游戏:玩家在短暂离开游戏,处理其他事务后重新加入游戏时,常会在队伍聊天中说一句“我back了”,以告知队友自己已经回到游戏中。

网络直播:直播主在直播中暂时离开(例如去洗手间),回来后向观众报告自己已经回到直播间时,也会使用“我back了”。

“我back了”不仅仅是一个简单的网络用语,它还反映了当前网络文化的几个特征:

简洁性:网络交流越来越倾向于使用简短、直接的语言,以迅速有效地传递信息。

跨文化性:融合了英文的网络用语反映了全球化背景下,不同文化之间的交流与融合。

即时性:在快节奏的网络环境下,人们希望通过即时性的表达,快速重聚或重新参与到某个话题或活动中去。

“我back了”这一表达所蕴含的不仅仅是它字面上的“我回来了”。更深层次地,它反映了当下社会中人与人之间交流的速度、方式以及跨文化的融合。随着网络语言的不断演进,我们有理由相信,类似“我back了”这样的词汇将继续涌现,丰富我们的交流方式,同时也为语言学研究提供更多的研究素材和视角。在这个快速发展、交融的时代,让我们拭目以待,更多的网络新词如何反映和塑造我们的文化和社会。

-

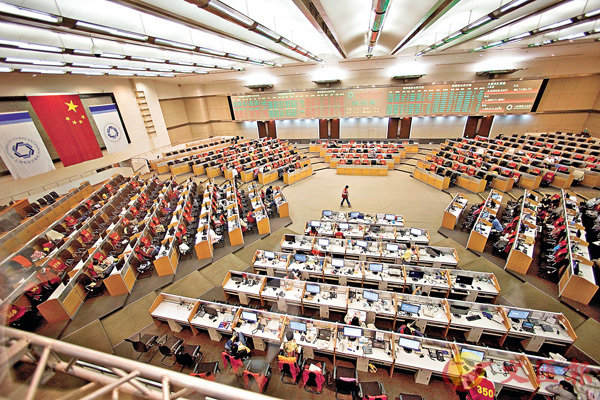

期贷投资2023年看好哪个行业股票随着全球经济的不断发展,股市成为了很多投资者获取财富增值的重要途径。选择正确的行业股票是投资成功的关键。在2023年,有几个行业有望在股市中获得较好的回报。本文将介绍其中的几个行业,并分析其发展潜力。第一个看好的行业是科技行业。科技行业一直

期贷投资2023年看好哪个行业股票随着全球经济的不断发展,股市成为了很多投资者获取财富增值的重要途径。选择正确的行业股票是投资成功的关键。在2023年,有几个行业有望在股市中获得较好的回报。本文将介绍其中的几个行业,并分析其发展潜力。第一个看好的行业是科技行业。科技行业一直 时间:2023-09-26

时间:2023-09-26 -

期贷投资首付交了贷款办不下来可以退房吗在房地产市场中,买房是许多家庭的重要决策,而首付款的支付往往是整个买房过程的启动开关。在实际操作过程中,可能会遇到一些不可预见的情况,比如贷款申请没有获批,这时候首付款已经支付,许多购房者会担心这部分资金是否能够退回。本文将探讨“首付交了贷款办不下来可以退房吗”这一问题,并提供一些实用的建议。需要理解首付款与贷款批准之间的关系。首付款是购房者向卖方支付的房款的一部分,通常根据双方协议或是贷款银行的要求来确定金额。贷款批准,则是银行或贷款机构在审核了购房者的信用历史、收入状况、

期贷投资首付交了贷款办不下来可以退房吗在房地产市场中,买房是许多家庭的重要决策,而首付款的支付往往是整个买房过程的启动开关。在实际操作过程中,可能会遇到一些不可预见的情况,比如贷款申请没有获批,这时候首付款已经支付,许多购房者会担心这部分资金是否能够退回。本文将探讨“首付交了贷款办不下来可以退房吗”这一问题,并提供一些实用的建议。需要理解首付款与贷款批准之间的关系。首付款是购房者向卖方支付的房款的一部分,通常根据双方协议或是贷款银行的要求来确定金额。贷款批准,则是银行或贷款机构在审核了购房者的信用历史、收入状况、 时间:2024-04-03

时间:2024-04-03 -

期贷投资基金购买方法有哪几种基金是一种投资工具,许多人喜欢购买基金来实现财务增值。基金购买方法有多种,每种方法都有其优势和适用场景。本文将介绍几种常见的基金购买方法,希望能帮助读者更好地理解和选择基金。开设基金账户是购买基金的第一步,投资者需要选择一家合适的基金销售机

期贷投资基金购买方法有哪几种基金是一种投资工具,许多人喜欢购买基金来实现财务增值。基金购买方法有多种,每种方法都有其优势和适用场景。本文将介绍几种常见的基金购买方法,希望能帮助读者更好地理解和选择基金。开设基金账户是购买基金的第一步,投资者需要选择一家合适的基金销售机 时间:2023-10-18

时间:2023-10-18

-

牛市挖矿还是熊市挖矿

在币圈投资中,牛市期间更适合交易币种,而熊市则是挖矿的黄金时机,这一策略能有效降低持币成本并放大资产持有量,为长期投资奠定基础。理解市场周期是关键,牛市以价格上涨和情绪高涨为特征,挖矿的硬件投入和运营成本相对较高,收益易受波动影响;熊市价格持续下跌且情绪低迷,挖矿能以较低成本获取更多币种,为未来牛市反弹积累资本。投资者应优先把握这一原则,避免在市场狂热或恐慌中盲目操作。牛市阶段通常伴随价格飙升和市场乐观情绪,交易量显著增加,风险偏好提升,这使得短线交易或趋势跟随策略更具吸引力12-21

-

bee是什么币种

在加密货币领域,BEE币(或称Bee Token)是一种将用户社交行为和经济价值相连接的创新型数字资产。它并非单一的币种,而是代表了一类将区块链技术应用于社交互动、内容激励及去中心化金融(DeFi)场景的代币项目。理解BEE币的核心在于其独特的价值赋予机制——用户在网络平台上的活跃贡献,如发布内容、互动交流或参与治理,均可转化为实质性的代币奖励。这种模式尝试解决传统社交平台中用户创造价值却无法直接获益的矛盾,通过区块链的透明性与去中心化特性,重塑数字生产关系。BEE币的技术根12-20

-

比特币数据分析平台哪个好

选择优秀的比特币数据分析平台是每位加密货币投资者优化决策的核心需求,它能帮助用户高效追踪市场动态并提升投资准确性。在当前的数字资产环境中,这些工具已成为不可或缺的辅助手段,尤其区块链技术和Layer2解决方案的演进,数据分析平台的价值日益凸显,投资者需优先考虑其可靠性以规避潜在风险。比特币数据分析平台的核心功能在于提供实时市场监控、价格走势图表和交易深度分析,这些工具通过整合区块链数据,帮助用户识别趋势并制定策略。平台通常采用多重安全机制保障数据完整性,例如加密技术和实时警报12-20

-

比特币平台交易每天有限制吗

比特币交易平台确实存在每日交易限制,这是为了保障用户资金安全和防止洗钱等非法活动,不同平台的具体规定虽有所差异,但核心机制都围绕限额管理来维护交易环境的稳定性。这些限制主要分为每日交易限额和单笔交易限额,前者控制用户一天内的总交易金额上限,后者则针对每笔交易的金额设定门槛,确保平台和用户的资产风险可控。用户在选择平台时,需注意这些规则,因为它们直接影响交易灵活性。每日交易限额的具体数值因平台而异,通常与用户的账户验证等级挂钩,验证程度越高,限额往往越宽松,这体现了平台在安全性12-20

-

加密货币可以投资吗为什么

加密货币作为一种新兴资产类别,确实可以作为投资选择,但投资者需充分理解其潜在回报与固有风险,这源于其独特的经济属性与市场动态,而非盲目跟风。从经济学视角看,加密货币代表了金融体系的革新,它通过区块链技术重构了价值衡量与信用体系,提供了多样化的支付手段和投资机会,这种去中心化特性赋予其长期增长潜力,并吸引了全球投资者关注,使其在通胀压力或经济不确定性中成为潜避险工具;这种创新性也伴显著波动性,市场情绪、地缘政治因素或监管变动都可能引发剧烈价格震荡,导致投资者面临难以预测的损失风12-21

-

btc多少钱了

比特币当前价格维持在历史高位区间,市场关注度持续攀升,投资者情绪普遍乐观,这反映了加密货币领域的整体活力与潜在增长空间。全球经济不确定性推动投资者寻求传统金融体系外的避险工具,比特币作为数字黄金的定位进一步强化,机构资金流入明显增加,尤其是美国现货比特币ETF的净流入显著提振市场信心,形成价格上涨的良性循环,这种趋势凸显了比特币在多元化资产配置中的战略价值 。去中心化交易平台的创新技术为比特币交易提供了高效、安全的环境,例如XBIT平台通过流动性聚合协议和零知识证明技术,降低12-20