币圈layer什么意思

币圈中的Layer概念本质上是区块链技术为解决性能瓶颈而采取的分层架构策略,它通过模块化设计将复杂的网络功能拆解为不同层级,共同构建高效、可扩展的分布式系统。这种层级划分如同互联网的OSI模型,每层专注特定功能,既维护了区块链的核心特性,又显著提升了整体效率。理解Layer结构是把握当前区块链演化脉络的关键,其分层逻辑正深刻重塑着加密货币生态的基础设施与发展方向。

Layer1作为整个架构的根基,承担着区块链网络最核心的职能。它包含数据存储、共识机制及激励机制等基础组件,直接负责交易的最终验证、区块生成与网络安全维护。比特币、以太坊等公链均属于Layer1范畴,它们通过去中心化节点网络确保交易的不可篡改性和系统的抗攻击性。这一层如同城市的地基,虽然处理速度受限且交易成本较高,却是整个生态安全性与信任来源的终极保障。

为突破Layer1的性能天花板,Layer2应运而生。它作为扩展层叠加在Layer1之上,通过链下处理技术分流主网压力。典型方案包括将大量交易打包压缩的Rollup技术、实现链间资产互通的侧链,以及允许高频链下交互的状态通道。这些技术创新使交易确认速度呈数量级提升,同时将手续费降至极低水平,使小额支付、游戏交互等高频场景得以实现。Layer2在保持由Layer1锚定的安全性的前提下,真正激活了区块链的大规模应用潜力。

Layer3的出现标志着分层架构的进一步深化,解决Layer2标准化方案与具体业务场景的适配矛盾。它允许开发者基于Layer2构建高度定制化的应用链,针对特定需求如隐私计算、跨链互操作等进行深度优化。通过递归证明技术,Layer3能实现交易量的几何级扩张,同时赋予开发者对链上规则更强的控制权。这一层将成为承载复杂去中心化应用的终极容器,推动区块链从基础协议层向应用生态层的跃迁。

分层架构的演化始终围绕着区块链不可能三角的破解展开。Layer1坚守安全与去中心化,Layer2追求效率突破,Layer3则聚焦灵活适配与跨链协同。当前主流公链已形成Layer1底层共识+Layer2执行扩展+Layer3专属应用的立体模型,各层通过数据验证锚定形成信任传递链条。零知识证明、模块化DA层等技术的成熟,未来分层间的协同效率还将持续优化,为Web3大规模商用扫清障碍。

-

财经资讯上海期货交易平台可靠吗在探讨上海期货交易平台的可靠性之前,我们先来了解一下期货交易平台是如何运作的,以及上海期货交易所(SHFE)的基本情况。期货市场是金融市场的重要组成部分,提供了一个可以对各种商品和金融工具进行买卖的平台,实现了风险管理和投资增值。上海期货交易所成立于1999年,是中国内地经国务院批准设立的四家期货交易所之一,也是中国最重要的金属和能源期货市场。SHFE的主要职能是提供期货及相关衍生品的交易、清算服务;发布期货及衍生品交易的信息;对会员和交易进行监着和管理;以及国家有关期货交易

财经资讯上海期货交易平台可靠吗在探讨上海期货交易平台的可靠性之前,我们先来了解一下期货交易平台是如何运作的,以及上海期货交易所(SHFE)的基本情况。期货市场是金融市场的重要组成部分,提供了一个可以对各种商品和金融工具进行买卖的平台,实现了风险管理和投资增值。上海期货交易所成立于1999年,是中国内地经国务院批准设立的四家期货交易所之一,也是中国最重要的金属和能源期货市场。SHFE的主要职能是提供期货及相关衍生品的交易、清算服务;发布期货及衍生品交易的信息;对会员和交易进行监着和管理;以及国家有关期货交易 时间:2024-03-30

时间:2024-03-30 -

财经资讯虚拟币还可以买吗虚拟货币作为一种新兴的数字资产,其投资价值与合规风险并存,在当前复杂的市场与监管环境下,是否还能购买已成为许多投资者关注的焦点。理解其本质、认清潜在风险并保持理性判断,是参与其中不可或缺的前提。虚拟货币并非法定货币,其价值支撑高度依赖市场共识与投机炒作,这决定了其价格的高波动性,也导致了其中潜藏着远超传统金融资产的投资风险。在考虑是否入场前,必须对这一基本属性有清醒的认识。虚拟货币交易的合法性在不同司法管辖区存在显著差异。在中国,监管态度非常明确且严格。主管部门已多次发文,明

财经资讯虚拟币还可以买吗虚拟货币作为一种新兴的数字资产,其投资价值与合规风险并存,在当前复杂的市场与监管环境下,是否还能购买已成为许多投资者关注的焦点。理解其本质、认清潜在风险并保持理性判断,是参与其中不可或缺的前提。虚拟货币并非法定货币,其价值支撑高度依赖市场共识与投机炒作,这决定了其价格的高波动性,也导致了其中潜藏着远超传统金融资产的投资风险。在考虑是否入场前,必须对这一基本属性有清醒的认识。虚拟货币交易的合法性在不同司法管辖区存在显著差异。在中国,监管态度非常明确且严格。主管部门已多次发文,明 时间:2026-01-06

时间:2026-01-06 -

财经资讯怎么选基金呢基金是一种集资型的投资工具,通过将来自众多投资者的资金汇集起来,由专业的资产管理人进行投资运作,从而实现风险分散和收益最大化。选择适合自己的基金是投资的重要一步,以下是一些建议,帮助您更好地选基金。明确自己的投资目标和风险偏好。不同的投资者

财经资讯怎么选基金呢基金是一种集资型的投资工具,通过将来自众多投资者的资金汇集起来,由专业的资产管理人进行投资运作,从而实现风险分散和收益最大化。选择适合自己的基金是投资的重要一步,以下是一些建议,帮助您更好地选基金。明确自己的投资目标和风险偏好。不同的投资者 时间:2023-12-26

时间:2023-12-26

-

bee是什么币种

在加密货币领域,BEE币(或称Bee Token)是一种将用户社交行为和经济价值相连接的创新型数字资产。它并非单一的币种,而是代表了一类将区块链技术应用于社交互动、内容激励及去中心化金融(DeFi)场景的代币项目。理解BEE币的核心在于其独特的价值赋予机制——用户在网络平台上的活跃贡献,如发布内容、互动交流或参与治理,均可转化为实质性的代币奖励。这种模式尝试解决传统社交平台中用户创造价值却无法直接获益的矛盾,通过区块链的透明性与去中心化特性,重塑数字生产关系。BEE币的技术根12-20

-

牛市挖矿还是熊市挖矿

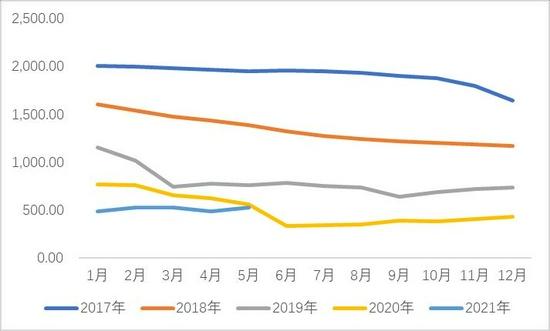

在币圈投资中,牛市期间更适合交易币种,而熊市则是挖矿的黄金时机,这一策略能有效降低持币成本并放大资产持有量,为长期投资奠定基础。理解市场周期是关键,牛市以价格上涨和情绪高涨为特征,挖矿的硬件投入和运营成本相对较高,收益易受波动影响;熊市价格持续下跌且情绪低迷,挖矿能以较低成本获取更多币种,为未来牛市反弹积累资本。投资者应优先把握这一原则,避免在市场狂热或恐慌中盲目操作。牛市阶段通常伴随价格飙升和市场乐观情绪,交易量显著增加,风险偏好提升,这使得短线交易或趋势跟随策略更具吸引力12-21

-

加密货币可以投资吗为什么

加密货币作为一种新兴资产类别,确实可以作为投资选择,但投资者需充分理解其潜在回报与固有风险,这源于其独特的经济属性与市场动态,而非盲目跟风。从经济学视角看,加密货币代表了金融体系的革新,它通过区块链技术重构了价值衡量与信用体系,提供了多样化的支付手段和投资机会,这种去中心化特性赋予其长期增长潜力,并吸引了全球投资者关注,使其在通胀压力或经济不确定性中成为潜避险工具;这种创新性也伴显著波动性,市场情绪、地缘政治因素或监管变动都可能引发剧烈价格震荡,导致投资者面临难以预测的损失风12-21

-

比特币平台交易每天有限制吗

比特币交易平台确实存在每日交易限制,这是为了保障用户资金安全和防止洗钱等非法活动,不同平台的具体规定虽有所差异,但核心机制都围绕限额管理来维护交易环境的稳定性。这些限制主要分为每日交易限额和单笔交易限额,前者控制用户一天内的总交易金额上限,后者则针对每笔交易的金额设定门槛,确保平台和用户的资产风险可控。用户在选择平台时,需注意这些规则,因为它们直接影响交易灵活性。每日交易限额的具体数值因平台而异,通常与用户的账户验证等级挂钩,验证程度越高,限额往往越宽松,这体现了平台在安全性12-20

-

btc多少钱了

比特币当前价格维持在历史高位区间,市场关注度持续攀升,投资者情绪普遍乐观,这反映了加密货币领域的整体活力与潜在增长空间。全球经济不确定性推动投资者寻求传统金融体系外的避险工具,比特币作为数字黄金的定位进一步强化,机构资金流入明显增加,尤其是美国现货比特币ETF的净流入显著提振市场信心,形成价格上涨的良性循环,这种趋势凸显了比特币在多元化资产配置中的战略价值 。去中心化交易平台的创新技术为比特币交易提供了高效、安全的环境,例如XBIT平台通过流动性聚合协议和零知识证明技术,降低12-20

-

比特币数据分析平台哪个好

选择优秀的比特币数据分析平台是每位加密货币投资者优化决策的核心需求,它能帮助用户高效追踪市场动态并提升投资准确性。在当前的数字资产环境中,这些工具已成为不可或缺的辅助手段,尤其区块链技术和Layer2解决方案的演进,数据分析平台的价值日益凸显,投资者需优先考虑其可靠性以规避潜在风险。比特币数据分析平台的核心功能在于提供实时市场监控、价格走势图表和交易深度分析,这些工具通过整合区块链数据,帮助用户识别趋势并制定策略。平台通常采用多重安全机制保障数据完整性,例如加密技术和实时警报12-20