财经资讯

北交所等同于新三板吗

来源:昊宇网

作者:uquiqF

发布时间:2025-09-25 12:58:58

北交所与新三板并非同一概念,两者在定位、功能及市场层级上存在本质区别。作为中国多层次资本市场的重要组成部分,北交所脱胎于新三板精选层,但经过独立发展已成为与沪深交易所并行的全国性证券交易所,而新三板仍是场外市场,主要服务未上市中小企业。这种差异决定了它们在投资者门槛、交易规则、流动性等方面的显著不同。

北交所是经国务院批准的场内交易市场,上市公司需满足严格准入条件,股票代码以8开头,交易采用连续竞价机制,涨跌幅限制为30%。新三板则是全国中小企业股份转让系统,属于场外市场,股票代码以400、430等开头,采用做市商或集合竞价方式,基础层与创新层的涨跌幅限制分别为100%和50%。这种制度设计使得北交所更接近主板市场,而新三板更偏向企业孵化功能。

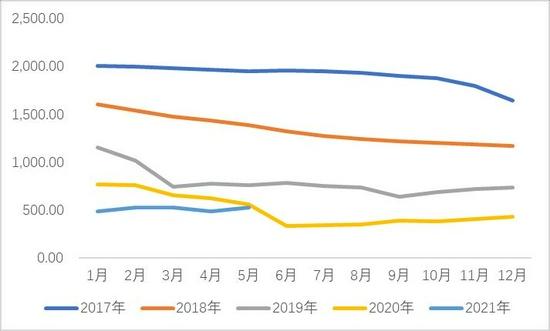

投资者参与门槛的差异也直接体现了两者的定位分化。北交所要求个人投资者日均资产不低于50万元且具备2年交易经验,而新三板创新层和基础层的门槛分别高达100万元和200万元。这种分层设计既保护了中小投资者,也为不同风险偏好的资金提供了选择空间。北交所的流动性明显优于新三板,其日均成交额与换手率已接近创业板水平,这与交易机制的优化密不可分。

尽管存在差异,北交所与新三板仍保持紧密联动。新三板创新层企业挂牌满12个月后可申请转板至北交所,形成基础层-创新层-北交所的递进式发展路径。这种一体化设计既为中小企业提供了上升通道,也确保了北交所上市公司的质量。北交所深化改革,其对新三板的带动效应日益凸显,越来越多挂牌企业将北交所视为上市首选目标。

中信期货是国企吗还是私企

详情

在金融市场的波澜壮阔中,期货公司如星辰闪耀,各有其特色与地位。在众多期货公司中,中信期货因其卓越的绩效表现与深厚的背景而备受瞩目。这样一家在行业内具有显著影响力的公司,到底是国有企业(国企)的一艘巨轮,还是私有企业(私企)的一艘快船呢?本文将探讨中信期货的性质、背景、业务范围以及它在中国期货市场中的地位和作用,为您揭开中信期货的真实面纱。中信期货有限公司,作为中信证券全资子公司,是以期货经纪业务为核心,同时涵盖资产管理等业务领域的综合性期货公司。它凭借雄厚的资本力量、丰富的管

相关资讯

-

财经资讯理财产品销售技巧随着社会经济的发展和人们财富积累的增加,理财产品的销售越来越受到人们的关注。理财产品销售不仅是银行和金融机构的核心业务,也是广大投资者寻求财富增值的途径之一。市场上的理财产品种类繁多,投资者在选择时常常感到困惑。提高理财产品销售的效果,关键

财经资讯理财产品销售技巧随着社会经济的发展和人们财富积累的增加,理财产品的销售越来越受到人们的关注。理财产品销售不仅是银行和金融机构的核心业务,也是广大投资者寻求财富增值的途径之一。市场上的理财产品种类繁多,投资者在选择时常常感到困惑。提高理财产品销售的效果,关键 时间:2023-12-21

时间:2023-12-21 -

财经资讯ecoin交易所可靠吗ecoin交易所的可靠性是数字货币投资者高度关注的问题,基于其扎实的背景支持和多重安全保障机制,它总体上展现出较高的可信度,但用户仍需警惕潜诚信风险和市场波动影响。从背景角度看,ecoin交易所注册于英属维尔京群岛,运营总部设在柬埔寨和泰国,拥有柬埔寨华人商会和皇家背景支持,并得到业内知名人士如宝二爷、张健等的背书,这种强大的外部资源增强了其平台稳定性和信誉度。其团队还获得了Fcoin交易所的技术与模式支持,进一步提升了其在区块链交易领域的专业性和可靠性,用户在选择时可以更信

财经资讯ecoin交易所可靠吗ecoin交易所的可靠性是数字货币投资者高度关注的问题,基于其扎实的背景支持和多重安全保障机制,它总体上展现出较高的可信度,但用户仍需警惕潜诚信风险和市场波动影响。从背景角度看,ecoin交易所注册于英属维尔京群岛,运营总部设在柬埔寨和泰国,拥有柬埔寨华人商会和皇家背景支持,并得到业内知名人士如宝二爷、张健等的背书,这种强大的外部资源增强了其平台稳定性和信誉度。其团队还获得了Fcoin交易所的技术与模式支持,进一步提升了其在区块链交易领域的专业性和可靠性,用户在选择时可以更信 时间:2025-12-09

时间:2025-12-09 -

财经资讯比特币长期看涨什么意思比特币长期看涨意味着市场预期其价格在数年甚至更长时间内将持续上升,这源于基本面改善和结构性支持,而非短期波动,反映投资者对资产价值增长的坚定信心。机构采用和资金流入是核心驱动力,大型金融机构如贝莱德等通过ETF产品大举投资,推动市场深度和流动性提升,这被视为长期牛市的起点,类似黄金ETF历史模式,表明比特币正逐步融入主流金融体系。监管框架的完善加速了这一进程,例如关键法案获得两党支持,为稳定币发行和加密货币合法性铺平道路,减少不确定性并吸引传统资本,这强化了比特币作为新兴资产

财经资讯比特币长期看涨什么意思比特币长期看涨意味着市场预期其价格在数年甚至更长时间内将持续上升,这源于基本面改善和结构性支持,而非短期波动,反映投资者对资产价值增长的坚定信心。机构采用和资金流入是核心驱动力,大型金融机构如贝莱德等通过ETF产品大举投资,推动市场深度和流动性提升,这被视为长期牛市的起点,类似黄金ETF历史模式,表明比特币正逐步融入主流金融体系。监管框架的完善加速了这一进程,例如关键法案获得两党支持,为稳定币发行和加密货币合法性铺平道路,减少不确定性并吸引传统资本,这强化了比特币作为新兴资产 时间:2025-10-25

时间:2025-10-25

热门快讯

更多

-

bee是什么币种

在加密货币领域,BEE币(或称Bee Token)是一种将用户社交行为和经济价值相连接的创新型数字资产。它并非单一的币种,而是代表了一类将区块链技术应用于社交互动、内容激励及去中心化金融(DeFi)场景的代币项目。理解BEE币的核心在于其独特的价值赋予机制——用户在网络平台上的活跃贡献,如发布内容、互动交流或参与治理,均可转化为实质性的代币奖励。这种模式尝试解决传统社交平台中用户创造价值却无法直接获益的矛盾,通过区块链的透明性与去中心化特性,重塑数字生产关系。BEE币的技术根12-20

-

牛市挖矿还是熊市挖矿

在币圈投资中,牛市期间更适合交易币种,而熊市则是挖矿的黄金时机,这一策略能有效降低持币成本并放大资产持有量,为长期投资奠定基础。理解市场周期是关键,牛市以价格上涨和情绪高涨为特征,挖矿的硬件投入和运营成本相对较高,收益易受波动影响;熊市价格持续下跌且情绪低迷,挖矿能以较低成本获取更多币种,为未来牛市反弹积累资本。投资者应优先把握这一原则,避免在市场狂热或恐慌中盲目操作。牛市阶段通常伴随价格飙升和市场乐观情绪,交易量显著增加,风险偏好提升,这使得短线交易或趋势跟随策略更具吸引力12-21

-

加密货币可以投资吗为什么

加密货币作为一种新兴资产类别,确实可以作为投资选择,但投资者需充分理解其潜在回报与固有风险,这源于其独特的经济属性与市场动态,而非盲目跟风。从经济学视角看,加密货币代表了金融体系的革新,它通过区块链技术重构了价值衡量与信用体系,提供了多样化的支付手段和投资机会,这种去中心化特性赋予其长期增长潜力,并吸引了全球投资者关注,使其在通胀压力或经济不确定性中成为潜避险工具;这种创新性也伴显著波动性,市场情绪、地缘政治因素或监管变动都可能引发剧烈价格震荡,导致投资者面临难以预测的损失风12-21

-

比特币平台交易每天有限制吗

比特币交易平台确实存在每日交易限制,这是为了保障用户资金安全和防止洗钱等非法活动,不同平台的具体规定虽有所差异,但核心机制都围绕限额管理来维护交易环境的稳定性。这些限制主要分为每日交易限额和单笔交易限额,前者控制用户一天内的总交易金额上限,后者则针对每笔交易的金额设定门槛,确保平台和用户的资产风险可控。用户在选择平台时,需注意这些规则,因为它们直接影响交易灵活性。每日交易限额的具体数值因平台而异,通常与用户的账户验证等级挂钩,验证程度越高,限额往往越宽松,这体现了平台在安全性12-20

-

btc多少钱了

比特币当前价格维持在历史高位区间,市场关注度持续攀升,投资者情绪普遍乐观,这反映了加密货币领域的整体活力与潜在增长空间。全球经济不确定性推动投资者寻求传统金融体系外的避险工具,比特币作为数字黄金的定位进一步强化,机构资金流入明显增加,尤其是美国现货比特币ETF的净流入显著提振市场信心,形成价格上涨的良性循环,这种趋势凸显了比特币在多元化资产配置中的战略价值 。去中心化交易平台的创新技术为比特币交易提供了高效、安全的环境,例如XBIT平台通过流动性聚合协议和零知识证明技术,降低12-20

-

比特币数据分析平台哪个好

选择优秀的比特币数据分析平台是每位加密货币投资者优化决策的核心需求,它能帮助用户高效追踪市场动态并提升投资准确性。在当前的数字资产环境中,这些工具已成为不可或缺的辅助手段,尤其区块链技术和Layer2解决方案的演进,数据分析平台的价值日益凸显,投资者需优先考虑其可靠性以规避潜在风险。比特币数据分析平台的核心功能在于提供实时市场监控、价格走势图表和交易深度分析,这些工具通过整合区块链数据,帮助用户识别趋势并制定策略。平台通常采用多重安全机制保障数据完整性,例如加密技术和实时警报12-20